はじめに

アイベックステクノロジー事業戦略室長の馬場です。

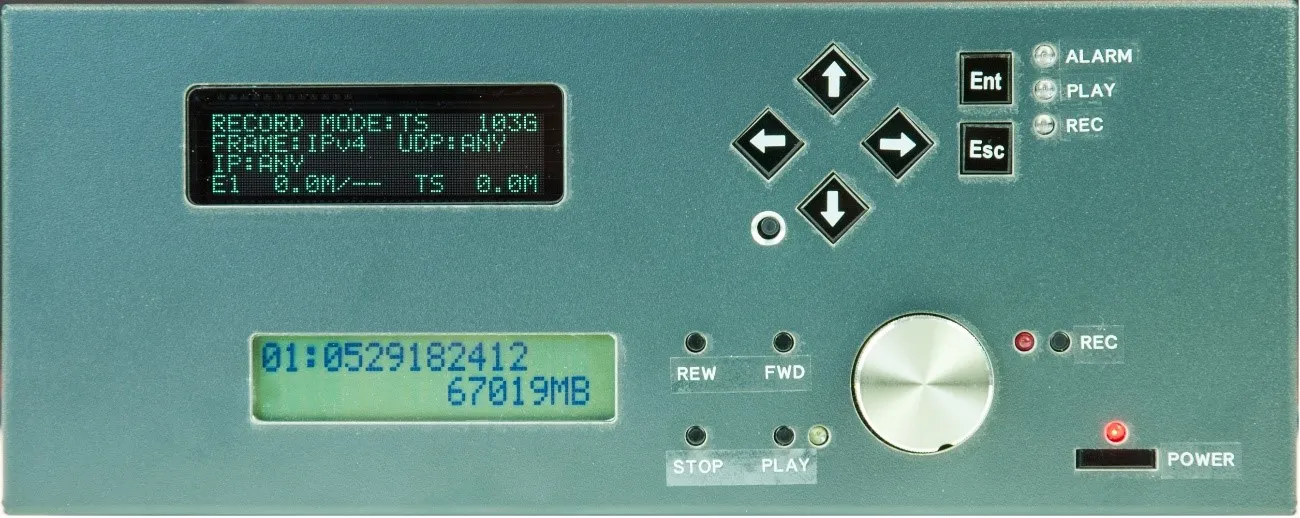

今回は、私が現役エンジニア時代に製品企画と設計を担当したMPEG-2 TSレコーダ「SCU1200シリーズ」を紹介します。この製品は様々な派生品に進化を遂げながら15年以上お客様にご愛顧いただき、2021年に生産終了いたしました。

多くのユーザーに感謝しながら、過去の経緯を振り返りたいと思います。

SCU1200シリーズ

自分たちの欲しいをカタチにした

2004年に製品企画、2005年に販売開始しました。

開発期間は6カ月、開発メンバーは4名でした。4名の分担はPCB及び機構設計、FPGA回路設計、FPGAファームウエア設計、パネルソフトウエア設計。私はFPGA回路を担当しました。

ユーザーと販売数が増えていくに伴い、ソースコードの品質向上が必要になり、後任の方々には大幅な修正を実施していただきました(最新版においては馬場が書いたコードは1割もないと思います)。既に退職された方が多いですが、その節はお世話になりました。

「SCU1200シリーズ」 は当時の機構設計担当者の趣味で、カーステレオをイメージしたフロントパネルの面構えになっています。とても気に入っています。

コンセプトとこだわり

製品を開発するにあたり、こだわったのは

- 使い易いユーザーインターフェース

- 軽量、コンパクト、ファンレス(静音)

- 短い起動時間

- エンジニアが一人一台机において使える価格と大きさ

でした。特に、軽量・コンパクト・ファンレスにこだわったのには理由があります。

アイベックステクノロジーは長年、ビデオ/オーディオコーデック製品の開発に携わっています。当時私は同僚のNさんと MPEG-2 デコーダボードの開発を担当していました。Nさんがビデオ、私がオーディオ担当でした。MPEG-2トランスポートストリーム(以下TS)の入力源として、テクトロニクス社の名機“MTX-100”を使用していました。社内には一台しかなく、開発当初はNさんとシェアしてデバッグに取り組んでいましたが、開発が進むにつれそれぞれ“MTX-100”が必要になりました。また連続テスト用に追加の信号源が必要になりました。

そこで、治具を兼ねて自分たちで製品を作ってしまおう、機能は絞っていいから小型で机に置いてもスペースを取らない物にしよう、(音声を担当していたので)FANの音を無くしたい、出社したらすぐデバッグにかかれるように短時間で起動させたい。というように製品のコンセプトが自然と決まりました。自分自身がユーザーだったので結果わかりやすいマーケティングになっていました。フロントパネルのメニューの順序は自分がよく使う機能順にしました。

この製品のFPGAは、Cycloneシリーズの最初のデバイス Cyclone 1を採用しました。本体のファームウエアはNIOSを使いOSレスで動作させています。起動時間は約2秒です。

このように、社内ユースが先行していたので、まず必要な機能から実装し、要望を後から追加していく方針に自然となりました。

ユーザーの要望を取り入れた機能強化

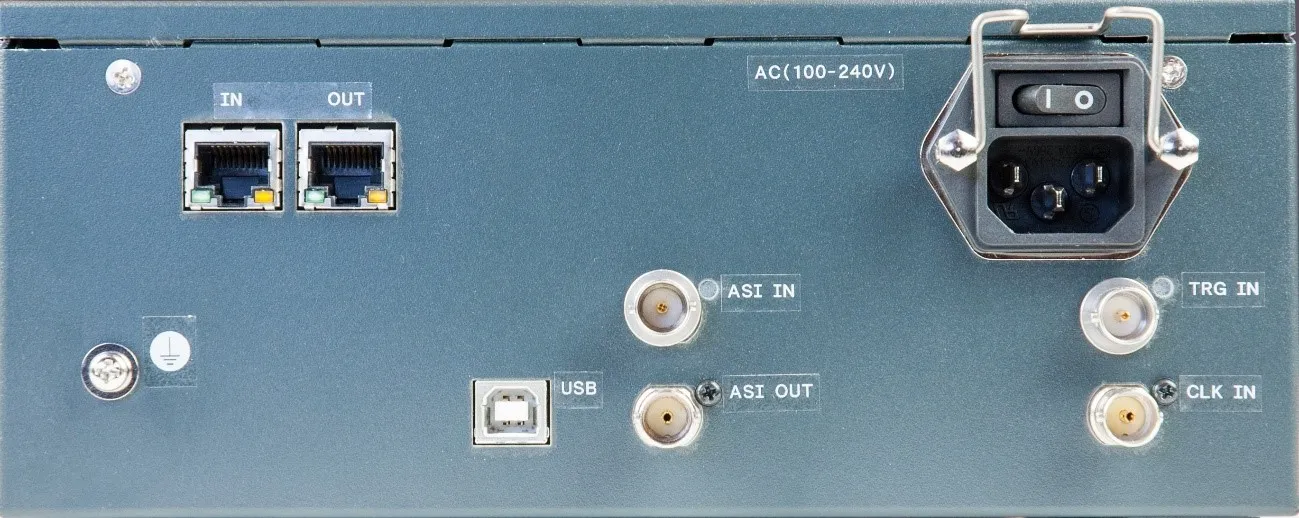

設計当初は、廉価版として上段の入力用コネクタをなくした再生専用機での販売を考えていたため、下段の出力用コネクタだけを実装しました。結局、再生専用機は見送りとなり、後から録画機能も実装することになったため、基板の改版をせずに、入力(録画)用コネクタはパネルにねじ止めしてケーブル配線にして対応したのです。

また、あるロット以降からはケンジントンロック1が標準装備になっています。SCU1200シリーズ背面画像の左、赤い矢印で示した部分です。

一番の大口のユーザーであった家電メーカー様ではLSIのマイクロコード開発にご使用されていました。デバッグが佳境になると夜になくなる(誰かが持っていく)ので、鎖をつけたいというご要望がきっかけです。

ソフトウエアにおいても要望を取り入れていきました。一例が液晶ディスプレイ(以下LCD)に表示されるファイル名が動く仕様に変更したことです。LCDには16文字しか表示できません。長めのファイル名でサフィックスだけが異なるファイルが複数ある場合、区別できないという困りごとを聞いての対応でした。

トリガ機能や外部クロックも初ロット出荷後にユーザーさまの要望がきっかけで追加した機能です。また、発売当初はAC100V対応でしたが、海外出張時に持参されるユーザーさまがいて途中から240V対応にしました。

最後まで定着しなかった製品名“My Streamer”

初号機の製品型番は“SCU1000AL”です。SCUはストリームキャプチャ(Stream Capture)の略です。1000は当社の場合、シリーズの最初の製品に1000をつける慣習があります(例:HLD-1000, IPAC-1000)。ALは採用したFPGAのメーカー、Alteraさんからいただきました。

出荷当初のHDD容量は80GBでした。HDDのアドレス空間の仕様で、ビッグドライブか否かの境界です。その後、ビッグドライブ対応し容量120GBへ上げたものが“SCU1200AL”です。さらに耐久性を求められる用途にSSD版の“SCU1200SA”を加えました。

製品名は“My Streamer”として、「My(私の)」と「マイクロ(小型)」 の意味を込めました。しかし、この名称は定着せず、社内ではプロジェクトコードの“NS2”、大阪拠点の家電メーカーさんでは“赤ピッチャ”2の方が通じます。

社内プロジェクトコードの変遷:NS2 ← NS1 ← Old Streamer

社内で「SCU1200シリーズ」の開発プロジェクトコードは“NS2”と名付けられていました。NSの略はNew Streamer です。NS2の前には“NS1”が存在します。

“NS1”は元々はNIOS評価用ボードとして社内開発した基板でした。ここにPlayerの機能を実装し、FPGAの汎用IOにDVB-SPIの変換基板をつけました。玄人志向社製のUSB-ATA変換基板も接続しUSB経由でデータの書き込みもできるんです。手作り感満載のBOXになっています。

記憶では5台ほど製作し数社のお客様に販売しましたが、なにぶん製造工程が家内制手工業だったので量産をあきらめ、“NS1”⇒“NS2(SCU1000AL)”へ移行しました。社内に存在していましたので写真を載せます。骨董品級ですね。

ということは“NS1”の前身にあたる“Old Streamer”があるかといえば、あるんです。PCIカード(PCIeではなくPCI)形状で、CPUマザーボードとセットで使用する TS供給機でした。録画もできます。こちらは現物がなく写真を載せられませんでした。

SCUシリーズはユーザーさまからの要求や自社の要求に合わせて、一見節操がない派生品シリーズに発展していきました。こういうフットワークの軽さが会社の文化でもあります。

派生品シリーズ

① 19インチラック形状へ対応した“SCU1200AL-H/S”

CATV業界のあるユーザーさまから 19インチラックの形状のご要求をいただきました。ダウンローダとして使用するため、同じデータを繰り返し再生するだけ。操作性がよい分、誤ってボタンを押して再生を止めることがないようにロック機構が欲しいというご要求もありました。当時は19インチラック製品の設計経験がなく、さてどうしたものか?と考え、懇意にしていた協力会社様に相談し、開発を請け負っていただきました。

悩んだのがロック機構をどうするか?でした。パスワードをいれるなど機能追加はできますが、特徴である簡単な操作性と相反します。そこで物理的にボタンに触れない構造にしました。果たしてこれが正解だったか?いま思うと疑問ではありますが、誤操作防止用のプラスチックガードと、芸術品のようなレールを取り付けた当社初の19インチラック製品ができました。“SCU1200AL-H”と“SCU1200AL-S”です。HがHDD、SがSSDです。(フロントのレールの作りがこっていて、筐体の原価、高いっす!)

その後全く売れませんでしたが、数年後に大手通信会社さまから19インチラック製品のご要望をいただき、まとめ買いをしていただきました(一安心、ホッ)。初期は青色、途中から紺色に変化しています。色を変えた理由はいまや覚えておりません。

② MPEG-2デコーダ内蔵“NOBA”

「SCU1200シリーズ」ユーザーの一人であった日本テレビのUさまから、作ってもらいたい製品があるとお声がけいただきました。 伺ってお話を聞くと、「SCU1200シリーズ」にMPEG-2デコーダを内蔵してHD-SDI信号を出力できるようにして欲しいというご要望でした。

簡単な製品企画書を作成の上、「SCU1200シリーズは小型で使い易くイノベーションだ!」とまで仰ってくれて、これは期待に応えなければと思い、試作したのが“NOBA”です。(製品名の由来は、冒頭にも紹介した同僚Nさんと、私馬場の頭文字をくっつけたものです。)

筐体は前述の19インチラックの試作品を活用しました。 19インチのラックは3.5インチHDDを取り付けるスペースを確保していました。 そこに既に製品化されていたHD-SDI出力を持った PCI形状のデコーダボードを固定し、筐体内でDVB-ASI信号で接続しました。 当時、HD-SDIを再生できるものは高額な専用機しかなく、確かに安価で簡易的な再生機があれば便利と思うことはありました。 ただ製品化するには原価が高いこと、デコーダを制御するユーザーインターフェースまで準備していなかったことから製品化まで至らず。

そうこうしているうちに新製品の自社デコーダボックス“HLD-2000D”の販売開始や、Panasonic社からもっと使い勝手がよく、当社もユーザーであるメモリポータブルレコーダー“P2HD”が登場し、完全に製品化の目はなくなりました。

“NOBA”を試作した後にエンコーダボードも乗っけちゃおうという話が挙がるなど、まあ楽しんだプロジェクトでした。

③ IPストリームキャプチャ&レコーダ“SEED”

放送局の研究所さまから依頼を受け、「SCU1200シリーズ」とIP⇔ASI IP Gatewayの接続製品を開発しました。 製品名は技術のタネ、商売のタネになるように、と“SEED”と名付けました。

IP経由のTSを一旦録画してから再生する場合、通常ジッタの再現はできません。再生時はジッタを平均化(平滑化)せざるを得ません。 ジッタを再現するためにIP経由のデータがない場合はNull Packetとして録画し、再生時はNull Packetの箇所のデータを送らない改造を施すことでジッタを可能な限り復元するようにしました。

当社はコーデックだけではなく、IP伝送回路も長年FPGAで開発を続けておりましたので、FPGAならではの改造になります。既存のIP Gateway基板を流用して製品化しました。

もう一つの特徴はこれぞニコイチ、合体させるにも程があるアーキテクチャです。 録画再生ブロックとIP Gatewayブロック、それぞれ何も考えずに合体したため、独立した操作パネルが二つあります。

設計した我々は内部構成がわかっているので、録画の設定はこっちのパネル、IPの設定はこっちのパネルと自然と区別ができますが、ユーザーさまには極めてわかりにくい代物だったでしょう。

さすがにAC電源は1か所ですね。 販売した2台と社内の開発保守用に現役の1台と世界に3台しかない貴重品です。

④ 組込ボードとしてヒット

当社製品や治具等の派生品に進化した「SCU1200シリーズ」ですが、 他社さんに組込ボードとしての販売実績があります。地理的にご近所の、営電株式会社さまにご採用いただきました。

1機種は放送波TS記録装置“6502A”です。 ISDB-T信号を受信してTS出力後に録画します。本装置は随時TSを録画し、障害解析用として利用されていたそうです。

このご案件をきっかけにLOOP録画という停止するまでHDDを上書きしながら連続録画する機能、録画しながら2GB毎にファイルを分割する機能を加えました。分割の単位はDVDに書き込める容量を目安に決めました。

別の機種はISDB-TB受信機“6503B-101”です。 この機種もISDB-T信号を受信してTS出力後に録画します。 再生されたTSを変調器に接続することにより再変調システムを実現します。 こちらは主にブラジルで利用されていたと聞いております。

営電株式会社 Fさまから現存する“6502A”の写真を撮っていただきました。一緒に検証を行ったことが懐かしく思い出されました。

営電のみなさま、大変お世話になりました。

時代の流れと生産終了

あるとき、「SCU1200シリーズ」がネットオークションに出品されていたことがありました。

落札してシリアル番号を調べてみようと社内でワイワイやっている間に、他の方に落札されました(もしこのブログを読んで心当たりがある方がいれば是非ご連絡ください)。 開発者としては、製品のニーズがあるのだと感じられて嬉しかったです。

当社のルーツはLSIや大規模FPGAのRTL設計・検証です。 いまでもこの技術が会社の根幹であり事業の一番の柱であります。これらの事業は縁の下の力持ちの立場になり我々が表に出ることはありません。 ですので、「SCU1200シリーズ」のようなオリジナル企画製品を世に出すことには意味がありました。

この開発にトライして一番良かったことはたくさんのユーザーさんとお話できたことです。 大きな学びの機会になりました。 またバーチャルな設計だけに留まらず、形あるモノまで作れる組織能力があることも当社の強みです。これからもアイディアを形にして世の中と接点を増やしていきたいと思っています。

「SCU1200シリーズ」の後継機開発の話は何度も上がっては無くなりました。 例えば、「SCU1200シリーズ」ではMPEG-2という圧縮データを対象にしていましたが、非圧縮データも録画再生できるように性能向上させる企画案を作りました。開発着手前に海外の安価な製品が発売され、企画は中止へ。

前述したエンコーダやデコーダ内蔵も検討しましたが、当社のエンコーダ/デコーダ製品が充実し、組み合わせで使用すれば支障なくなりました。PCの性能が向上しDVB-ASIインターフェースだけ接続すれば事足りる時代にもなりました。 「SCU1200シリーズ」が役割を終える時がきたと本心から思います。 定年退職したらクラウドファンディングを立ち上げ、その時の最新デバイスで復刻版を開発しようと思っています。その際はよろしくお願いします。

余談ではございますが、販売終了となった「SCU1200シリーズ」、最後の在庫が数台ございます。ご入用の際には当社お問い合わせページよりご連絡ください。

最後に

「SCU1200シリーズ」の初号機“SCU1000AL”のメイン基板の回路図は4ページです。 当社の最新製品、IPAC-1000の回路図は39ページになります。

技術の進歩のスピードには凄まじさを感じます。 進歩が速く変化が激しい環境下でも、常にフロントランナーでありたいと社員一同日々努力しています。

今後も当社製品とソリューションのご愛顧をよろしくお願いします。